Peter and Wendy

Détails

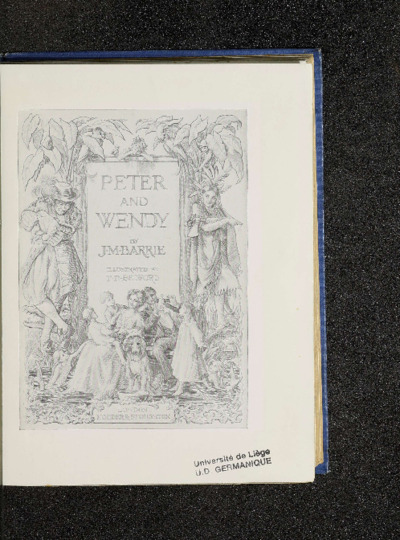

| Auteurs, créateurs, collaborateurs: | Barrie, James Matthew (1860-1937) (auteurs) Bedford, Francis Donkin (1864-1954) (illustrateurs) |

| Producteurs, éditeurs: | London : Hodder & Stoughton |

| Lieu de création de l'objet original: | Londres (GB) |

| Première publication ou diffusion de l'objet original: | 1911 20e siècle Epoque contemporaine (1789-20..) |

| Lieu de conservation de l'objet original: | Réseau des Bibliothèques |

| Réseau des Bibliothèques: | Identifiant: 990001596140502321 Code-barres/N° inventaire: 310305073 Cote: E.Ab/BAR |

| Langue de l'objet original: | Anglais |

| Matériau, support de l'objet original: | Papier |

| Dimensions, durée ou poids: | 21 cm |

| Description physique de l'objet représenté: | 267 pages : illustrations |

| Description: | Première édition |

| Mots-clés: | Littérature anglaise -- 20e siècle |

| Disciplines CREF: | Lettres |

| Fait partie du: | Domaine public |

| URL permanente: | https://hdl.handle.net/2268.1/14378 |

Adjuvants:

Présentation scientifique

Si la nature même de Peter Pan est de se refuser à grandir, son personnage a paradoxalement beaucoup évolué, de même que son univers. Avant même les adaptations les plus connues par Disney (1953) et Steven Spielberg (1991), Peter Pan fait l’objet de nombreuses réécritures de la main même de son créateur : James Matthew Barrie. Tout au long de sa carrière, l’auteur écossais n’a eu de cesse de développer le personnage et ses mondes à travers différents textes et représentations théâtrales. Le roman Peter and Wendy, publié en 1911, n’occupe qu’une place assez tardive dans la chronologie de ce qui est souvent décrit comme le corpus de la mythologie de Peter Pan.

Les origines les plus claires de cette mythologie se retrouvent dans un roman pour adultes intitulé The Little White Bird (1902), dans lequel Peter Pan apparaît pour la première fois. Il y est décrit comme un personnage nouveau-né ayant refusé sa condition humaine et se réfugiant dans les jardins de Kensington, où tout un univers fantastique peuplé de fées et d’autres créatures imaginaires voit le jour.

Les chapitres spécifiques de The Little White Bird consacrés aux premières aventures de Peter Pan feront l’objet d’une publication spécifique en 1906 : Peter Pan in Kensington Gardens. Celle-ci aura davantage des allures de livre de jeunesse non seulement par sa sélection des récits propres au personnage, mais aussi grâce aux cinquante aquarelles d’Arthur Rackham qui agrémentent l’ouvrage. Leur raffinement fera de l’objet, avec sa production soignée et luxueuse, un élément exceptionnel du corpus de Peter Pan, qui sera souvent associé à l’âge d’or de l’illustration de littérature jeunesse.

La création de ce beau livre illustré doit sans aucun doute beaucoup à l’engouement populaire suscité par la pièce de théâtre Peter Pan, or the Boy who wouldn’t grow up, dont la première représentation a lieu fin 1904. Au fur et à mesure des représentations subséquentes, Barrie fera constamment évoluer la mythologie de Peter Pan en modifiant des éléments tantôt narratifs, tantôt scéniques. Certaines critiques connecteront cette instabilité à la tradition théâtrale de la pantomime. D’autres la mettront en relation avec la nature frivole, inconstante, et toujours en mouvement du personnage, voire de l’auteur.

Dans ce contexte de réécriture permanente, Peter and Wendy constitue donc une première fixation de la mythologie du personnage et de son univers. Pour autant, le roman jouit d’une certaine singularité. D’abord, il établit toute une série d’intertextes. Les scènes d’aventure et de piraterie, de même que le motif de l’île, ne sont pas sans rappeler Treasure Island (1883) ou la robinsonnade Coral Island (1857). Par ailleurs, lorsqu’on considère Peter Pan et son double, ou Crochet comme un prolongement de Peter, de même que la nature éternelle de ce dernier, les influences gothiques de Dracula (1897) ou de The Picture of Dorian Gray (1891) ne sont pas bien loin. La figure du double est aussi renforcée par l’ambiguïté de la narration ; le roman oscille entre narrateur omniscient et narrateur à la première personne, dont il est souvent difficile d’affirmer l’identité adulte ou enfant. Cette hésitation stylistique trouve aussi d’autres échos dans le roman. Certains éléments narratifs comme la découverte et la domestication du territoire de Neverland évoquent la ferveur impérialiste de l’époque victorienne, de même que les codes du récit d’aventures. Pour autant, l’impossibilité pour Peter de quitter définitivement ce territoire, sous peine de grandir, peut se lire comme un refus des idées de modernité et de progrès chères à cette époque.

Peter and Wendy conclut d’ailleurs sur ce caractère inévitablement cyclique du récit lié à ce refus de grandir. Dans le dernier chapitre, Peter est condamné à revivre les débuts de sa propre histoire en jouant avec la fille de Wendy, Jane, puis avec la fille de cette dernière. Si cet épisode précis s'est vu effacé dans bon nombre d’adaptations pour des raisons qu’on devine, la rencontre entre Peter et Jane reste graphiquement immortalisée par le dernier des treize dessins de Francis Donkin Bedford, l’illustrateur du roman, qui donnera aussi à l’ouvrage une singularité et une place particulière dans l’édition de luxe de littérature jeunesse de l’époque.

À l’instar de son personnage, condamné à se trouver une nouvelle mère encore et encore, J.M. Barrie retournera lui aussi maintes et maintes fois à sa progéniture fictionnelle avant d’en publier une version finale du texte de la pièce de théâtre en 1928.

Christophe Dony

Responsible scientifique

- Cani, I., 2011, « Dorian Gray, Dracula, Peter Pan : trois refus de la modernité », Belphégor. Littérature populaire et culture médiatique, no 10 3 (janvier).

- Cani, I., Prince, N., & Chassagnol, M., 2011, Peter Pan, figure mythique. Paris: Autrement.

- Chassagnol, M., 2011, « Multiples et multiplications dans Peter Pan », Belphégor. Littérature populaire et culture médiatique, no 10 3 (janvier).

- Fièvre, F., 2011, « Réenchanter le monde : Barrie lu par Rackham », Belphégor. Littérature populaire et culture médiatique, no 10 3 (janvier).

- Green, R. L., 1954, Peter Pan, figure mythique. Londres: Peter Davies.

- Kiley, D., 1983, The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up. New York: Avon.

- Picaud, C., 2022, « Un zest de poussière de fée (postface) », in Peter Pan dans les jardins de Kensington, par J. M. Barrie, 123 27. Paris: BnF.

- Sorby, A., 2011, « Golden Age », in Keywords for Childrens Literature, édité par Philip Nel et Lissa Paul, 96 99. New York: NYU Press.

- Stirling, K., 2016, « Transforming the Pantomime Formula in J. M. Barrie’s Peter Pan », in European Journal of English Studies, 20 (1): 83 94.

- Tonkin, M., 2014, « From ‘Peter Panic’ to proto-Modernism: the case of J.M. Barrie », in Changing the Victorian Subject, édité par Maggie Tonkin, Mandy Treagus, Madeleine Seys, et Sharon Crozier-De Rosa, 259 81. Adelaide: University of Adelaide Press.

- Yoo, H.-J., 2019, « Imperialism and the Politics of Childhood Innocence in Peter Pan and Wendy », in The Lion and the Unicorn, 43 (3): 387 405.

Les reproductions numériques disponibles sur DONum sont en faible résolution, facilitant le téléchargement. Des fichiers de haute qualité peuvent être obtenus sur conditions, via notre formulaire de contact.

Les documents disponibles sur DONum peuvent être protégés par le droit d'auteur. Ils sont soumis aux règles habituelles de bon usage.