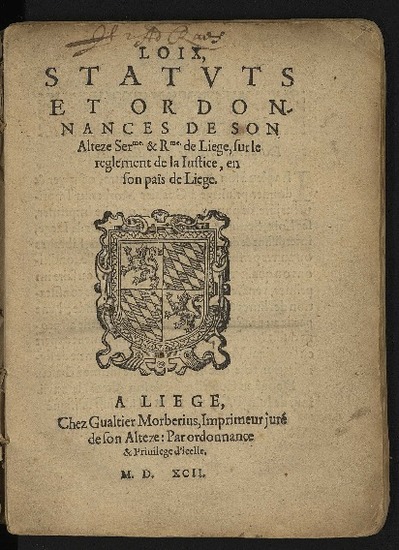

Loix, statuts et ordonnances de Son Alteze Ser. et R. de Liege sur le reglement de la justice en son païs de Liege.

Détails

| Producers, publishers: | A Liège : Chez Gualtier Morberius |

| Place of creation of the original object: | Liège (Belgique) |

| First publication of the original object: | 1592 16th century Modern times (1492-1789) |

| Original object location: | Réseau des Bibliothèques |

| Identifiers: | XI.79.9 (cote ULiège) 709309126 (code-barres) |

| Réseau des Bibliothèques: | Identifier: 990011242390502321 Barcode/Inventory no.: 709309126 Call number: XI.79.9 |

| Original object language: | French |

| Material, support of the original object: | Papier |

| Dimensions, weight or duration: | in-4 |

| Physical description of the represented object : | 34 pages |

| Description: | Signatures : A-H⁴ Empreinte: itr- :&rà n,ns de&c (C) 1592 (R) (exemplaire ULiège) |

| Geographical Location represent or evoke: | Liège (Principauté) |

| Keyword: | Liège (Principauté) -- Histoire |

| CREF classifications: | Histoire |

| Classifications: | Arts & humanities => History |

| Original object linked resource: | De Theux 21 |

| Other contributors: | Morberius, Gautier (printers-booksellers) |

| Part of: | Public domain |

| Permalink: | https://hdl.handle.net/2268.1/3299 |

Scientific presentation

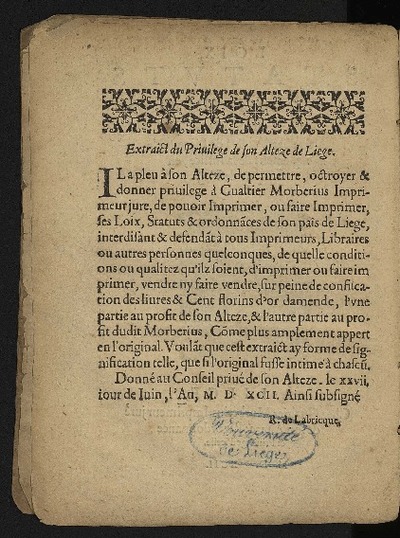

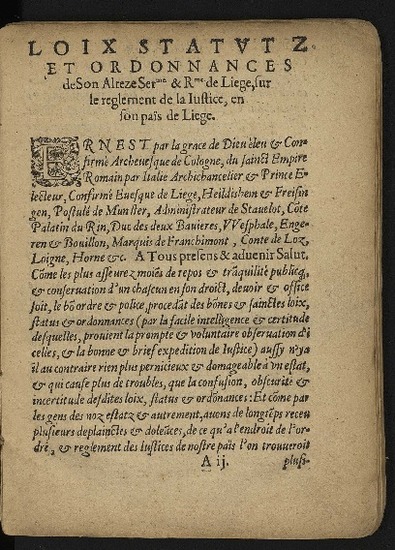

Loix, statuts et ordonnances sort des presses de Gautier Morberius en 1592. Cet édit officiel, dont l’objectif est de réglementer la pratique de la justice sur l’ensemble du territoire de la principauté liégeoise, émane directement d’Ernest de Bavière. Son blason figure d’ailleurs au centre de la page de titre, emplacement traditionnellement réservé à la marque typographique de la Patience (PATIENTIA VICTRIX FORTUNAE) que l’imprimeur emploie tout au long de son activité typographique. La mise en exergue des armes du prince-évêque doit être comprise ici comme un argument d’autorité. En procédant de la sorte, Morberius renforce sensiblement le caractère officiel du document. Au fil des pages se succèdent des articles traitant du statut des « officiaux » à celui des « prélocuteurs », en passant par les jurés, les députés d’états, les greffiers ou encore les huissiers. Le texte a également fait l’objet d’une traduction en néerlandais à destination de la région thioise de la principauté épiscopale. Il apparaît, cependant, que ces statuts n’ont jamais eu force de loi. Ils ne furent, de facto, jamais approuvés par les États du pays.

L’implantation, certes tardive, de l’imprimerie à Liège doit beaucoup à Gautier Morberius qui est considéré par d’aucuns, non sans un certain lyrisme, comme celui « qui a soustrait la ville aux presses étrangères ». Malgré des tentatives isolées plus précoces, il faut attendre la fin des années 1550 et la venue de l’imprimeur pour que la cité mosane se dote, de manière durable, d’un atelier typographique. À cette époque, de grands centres urbains tels que Louvain, Bruges, Bruxelles, Gand et Anvers en possèdent un depuis plus d’un demi-siècle. Originaire de la région de Saint-Trond, Morberius effectue sa formation de typographe à Anvers. Il travaille justement dans un atelier anversois, lorsqu’en 1555, il est mandé par le Conseil de Liège. Trois ans plus tard, il reçoit du prince-évêque Robert de Berghes, les patentes qui l’élèvent au rang de premier imprimeur-juré de la cité mosane, un privilège qui sera renouvelé sous Gérard de Groesbeeck et Ernest de Bavière. Polyglotte, amateur de littérature classique, Morberius s’inscrit dans la lignée des imprimeurs de la Renaissance bien que ses éditions se limitent, pour l’essentiel, à des édits officiels et à des livres liturgiques. Toutefois, ce n’est qu’en 1567, soit relativement tard, qu’il acquiert le droit de bourgeoisie et fait son entrée au sein du « bon métier des merciers », laissant supposer qu’il a pris le temps d’étudier la viabilité économique de son entreprise avant de s’installer définitivement à Liège.

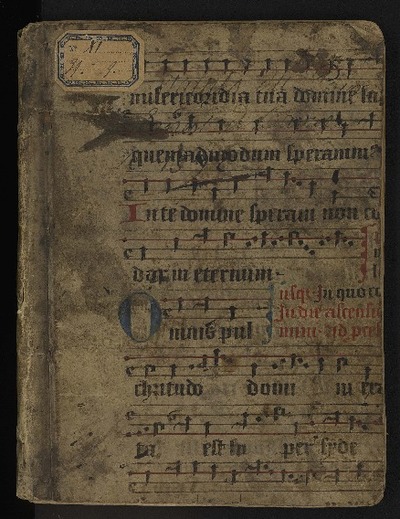

L’imprimé numérisé, de format in-quarto, se compose de huit cahiers reliés entre eux au moyen d’une fine cordelette et recouverts d’une reliure en parchemin, remploi d’un manuscrit plus ancien. Cette dernière est probablement issue d’un livre de chants liturgiques ; apparaissent, sur le recto, la fin du Te Deum ainsi que le premier répons (Omnis pulchritudo) lié à la fête de l’Ascension tandis que, sur le verso, figure une partie des litanies des saints chantées à l’occasion des Rogations, durant les jours qui précèdent l’Ascension. La notation musicale employée est de type gothique, parfois appelée Hufnagelschrift ou « notation à clous ». Apparue au XIIe siècle, elle connaîtra un important succès dans les territoires de France orientale, des Pays-Bas, d’Allemagne et de Belgique. Son utilisation est encore attestée pour le XIVe siècle et même pour le XVe siècle.

Par ailleurs, le texte imprimé est parcouru d’une multitude d’annotations manuscrites marginales et intratextuelles dont l’encre et la graphie correspondent à celles de l’ex-libris « Ad Raes » inscrit au sommet de la page de titre. Ce faisant, l’auteur des notes, dont l’identification exacte s’avère impossible, met en exergue plusieurs erreurs survenues lors de la composition des formes. Dans nombre de cas, il s’agit de simples inversions de lettres à l’instar du folio C3 recto où les lettres « a » et « p » ont été interverties de sorte qu’on lit « apaprence » au lieu de « apparence ».

L’édition des Loix, statuts et ordonnances a assurément connu une diffusion importante, eu égard aux nombres d’exemplaires conservés. L’Université de Liège possède, dans ses collections, une seconde version de l’ouvrage datée, elle aussi, de 1592. Cette dernière a fait l’objet d’une compilation plus tardive avec d’autres textes juridiques ; elle s’insère entre les Statuts et ordonnances, touchant le stil et manière de proceder, en l’administration de Iustice, deuant & par les Courts & Iustices seculieres du Pays de Liege (1622 – 4e édition) et Statuta consistorialia et reformatio iudiciorum spiritualium civitatis, patriae seu ditionis & dioecesis Leodiensis (1582). Il s’agit, qui plus est, d’un ouvrage à usage professionnel puisque des pages vierges ont été intercalées entre chaque folio, certaines étant couvertes de notes manuscrites. Fait important, certaines coquilles mises en évidence par les annotations marginales ont été corrigées d’un exemplaire à l’autre. Ainsi, le terme « dispensions », au folio B2 recto, a été révisé en « dispensasions ». Des modifications similaires peuvent être relevées sur un exemplaire conservé à la Bibliothèque royale de Belgique (VH 24629 A). Concernant le présent édit, l’analyse comparative montre qu’il s’agit de la première émission de l’ouvrage et que des corrections ont été apportées en cours d’impression.

Gaylen Vankan

Master 2 en Histoire de l’art et archéologie (2017)

Cette présentation a été réalisée dans le cadre de la collection "Arm@rium Universitatis Leodiensis. La bibliothèque virtuelle du Moyen Âge et de la première Modernité de l’Université de Liège", développée par l'Unité de Recherche Transitions .

- De Theux de Montjardin X., Bibliographie liégeoise , 2e éd. augmentée, réimpr. Nieuwkoop, De Graaf, 1973, col. 21.

- Universal Short Title Catalogue (USTC 76598 )

- Adam R., « Impressum Leodii ... L’imprimerie à Liège avant Morberius », dans Marchandisse A., Florilège du livre en Principauté de Liège du IXe au XVIIIe siècle, Liège, Société des bibliophiles liégeois, 2009, p. 195-208.

- Gobert Th. « L’imprimerie à Liège sous l’Ancien Régime », dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XLVII, 1922, p. 15-116.

- Rouzet A. Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs belges des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle , Nieuwkoop, 1975, p. 154-155.

- Stiennon J. « L’œuvre des premiers imprimeurs liégeois (1560-1600) », dans Gutenberg Jahrbuch, 1957, p. 175-178.

Items in DONum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.